先日の6月22日、高松から出発し23日(金)~25日(日)のあいだ、上海にありますシティスーパー様の売り場にて、お味噌を販売してまいりました。

今回は、今までの300gパックでの小売とは違い、弊社としても先方のお店としても初めての試み『お味噌の量り売り』にチャレンジしてきました。

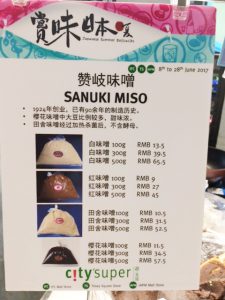

白味噌・赤味噌・田舎粒味噌・さくら味噌の4つのアイテムを樽詰めにて実施。

特に白味噌は、スーパーでの新しい商品にもなります。

発注いただいたのは、白味噌が30kg、田舎粒味噌と赤味噌は20kgづつ、さくら味噌は10kgに。

お陰様で2日目の土曜日には、さくら味噌10kg分が完売いたしました。

続いて田舎粒味噌、赤味噌が他より安価と云う事もあり、ジワジワと売れつづけ、見事最終日にはどちらも完売。

白味噌は若干残ってしまったものの、それでも30kg中24kg分を販売し、初めての開催としては実に華々しく充実した結果となりました。

前回でも感じましたが、やはり上海の方には濃く甘い味付けが口に合うらしく、さくら味噌は特に固定客も付いている模様。こちらから特に商品説明をしなくても購入いただける事に感動しました。

逆に新商品となる白味噌は、まずはお試しにと少量の100gで購入するお客様が多かった印象です。

単価自体は低くなってしまいますが、お客様にとっては気軽に新しい味を試す事ができますし、こちらとしましては多くの方に直接白味噌の良さを伝えながら、さくら味噌のように気に入っていただけるリピーター獲得に最適のかたち、量り売り形式のメリットが出たのではないでしょうか。

対面販売のなかでも試食試飲として、各種のお味噌を使ったお味噌汁や簡単な料理も提供させていただきました。

使用した食材は、なんと店内にある肉や魚、野菜はもちろん調味料までも、値段に関係なく全て使いたい放題という、とても贅沢なバックアップをスーパーの御厚意でしていただけました!

日頃料理には少し不慣れな私でも、豊富な食材で美味しくお味噌汁や味噌炒め料理などを調理できました。お客様にも、なかなか好評だったのではないでしょうか。

最終日、開いて頂いた懇親会では名指しでお褒めの言葉を頂戴するなど、シティスーパー様には今回の量り売り販売を非常に喜んでいただきました。

好評を受けて、今後はお菓子や他の調味料などでも、どんどん量り売り形式を取り入れていかれたい模様。

販売いただくお客様の今後の方針の礎や先駆けに、弊社のお味噌と私自身が携わらしていただけましたのは、非常に光栄であり心に残る感動すべき販売になったと思います。